Siempre que encuentro alguien más o menos de mi edad, de gustos teóricos o éticos semejantes a los míos, alguien, en suma, que entiende la vida como yo (es decir, que no la entiende en absoluto), no tengo que bucear mucho tiempo en lo más íntimo y congenial de sus recuerdos para que aparezca, nimbado de gloria, Guillermo Brown.

Fernando Savater, La infancia recuperadaSi hay un personaje literario que ha ocupado mis tres edades del hombre (¿o hay más?) ese es Guillermo Brown, el niño creado por la escritora inglesa Richmal Crompton a lo largo de treinta y ocho libros de apasionantes relatos. Títulos memorables como Guillermo el proscrito, G. hace de las suyas, G. el genial, G. el gánster, G. el luchador, G. el incomprendido, G. el amable, G. el rebelde, etc. Gran parte de la ironía y el buen humor que aun me quedan provienen de las aventuras de Guillermo. ¡Nunca me recuperaré de tanta felicidad! Tenía la colección completa de aquellos libros estupendos de la editorial Molino de portada sugerente, papel firme, letra grande y dibujos de trazo grueso que nos recuerdan el meollo de la acción; pero los he repartido a lo largo de los años, a mis hijos, a los amigos de mis hijos, a los amigos de los amigos de mis hijos. Tengo la impresión –por el silencio y la falta de entusiasmo- de que no se han leído más de diez páginas de aquellos dones impagables. A las nuevas generaciones les interesan otras cosas que no estoy dispuesto a repetir. Los libros originales de Guillermo son inencontrables. La editorial los ha reeditado en formatos insulsos (y me voy al eufemismo por respeto al personaje). Algunos se pueden conseguir de segunda mano en internet, otros en librerías de lance medio, por ejemplo en la Cuesta de Moyano. En ningún caso baratos.

Hace un año la misma editorial ha publicado (sin dibujos y con letra de mayores) un primer volumen recopilatorio titulado Las aventuras de Guillermo, que me puesto a releer al instante tras abandonar un fárrago infumable. ¡Qué delicioso reencuentro! Toda la fauna de la Inglaterra victoriana desfila por los episodios de R. Crompton en la mejor tradición del costumbrismo dickensiano. Aunque la sátira social es mucho más divertida que los Papeles de Pikwik donde todos los estrafalarios personajes son tontos del haba sin remedio. El lugar es un pueblo muy conservador y muy anglicano de la Inglaterra profunda, si es que este adjetivo se puede aplicar con rigor a los ingleses, demócratas de toda la vida, de toda la historia se podría decir. Guillermo pertenece a una familia de la clase media en la que el estatus social se dispara sobre otras con los mismos ingresos de, por ejemplo, una gran ciudad como Londres. Un medio social que no tiene que ver con la vida "en provincias" a la francesa. Ni con el cuelgue del terruño ancestral a la española. Es otra cosa que no sabría explicar. Nada de palurdos ni campos arados. Nada de fiestas ni romerías. Simplemente muy británico... En fin, con el anuncio de nuevas entregas sobre la saga voy a dedicarme a la tormentosa “relación” de cada miembro de la familia Brown con Guillermo y viceversa: desde el padre hasta el perro.

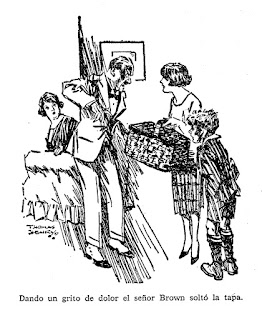

El señor Brown es un sólido varón de rutinas que hace oídos sordos a cualquier indicio de problema familiar, incluso si se lo tropieza en el pasillo. Es el arquetipo jungiano de patriarca del imperio colonial en batín zapatillas y pipa detrás de un periódico. Seguro de sí mismo pero "tolerante", conservador pero realista, de perfil plano pero con un razonable sentido del humor. Ignora a Guillermo por creer que el mundo de los niños es inaccesible (¡y más el de su hijo!) y porque cualquier falta de noticias, de no saber de Guillermo, significa un día más de paz en su sillón. Cuando se sientan a cenar lo mira fugazmente, con aprensión: las uñas descuidadas, el corbatín por el hombro, el pelo greñudo, el traje con las huellas de la última pelea de los proscritos... Que sea su madre la que se ocupe de los desperfectos, piensa. Rara vez lo sermonea, pero no porque no tenga motivos sino porque son demasiados; y porque en el fondo considera a Guillermo un caso perdido. Uno de los valores victorianos más arraigados es la creencia en el destino. El niño, por su parte, equilibra al azar la cantidad de bien y de mal que ronda el mundo paterno. Es cierto que a veces Guillermo le da quebraderos de cabeza, pero también que le libra de amigos pelmazos, visitas inoportunas y vendedores inmunes al “lo siento”. Es lo que un pedante psicoanalista llamaría una relación ambivalente sin contenidos concretos.

La señora Brown (la madre de Guillermo para los proscritos: Pelirrojo, el lugarteniente, Douglas y Enrique) reparte el tiempo entre las labores domésticas y la vida social: toma el té por turno en casa de sus amigas, juega con la madre de Douglas el campeonato mensual de bridge, prepara una conferencia sobre prevención de la gota en la Casa de la Cultura o participa en una tómbola benéfica bajo el manto protector del vicario que siempre le pregunta por qué su hijo se cruza de acera cuando lo ve o acude tan poco a la catequesis. Lo cierto es que las relaciones del vicario con Guillermo no son especialmente cordiales porque si se lo encuentra en la calle le recuerda con cara patibularia la mugre de sus orejas, los zapatos embarrados y lo mucho que él y sus compinches desafinan en el coro dominical; y al despedirse no faltan pellizcos y pescozones. La señora Brown es una buena madre, incluso si Guillermo cumple un castigo por la última ocurrencia, por ejemplo jugar a los disfraces con el saco lleno que ha dejado el deshollinador detrás del cobertizo; entonces, antes de que se duerma, le lleva en secreto a la cama una enorme ración del pudding prohibido; aunque hace tiempo que ya no se traga el convincente simulacro de Guillermo enfermo por la mañana tras no haberse estudiado por enésima vez los verbos franceses.

Por lo demás, cuando en medio de una edificante obra de teatro en el Club Social del pueblo aterriza en el escenario un tropel de niños semidesnudos y aullantes encabezados por su hijo para mostrar sus habilidades dramáticas, la señora Brown opta por un moderado ataque de nervios o por un leve desmayo hasta que la sacan del local. Guillermo, por su parte, considera a su madre, como todos los niños, una fiel aliada, por lo que en los abundantes casos que sostienen discrepancias insalvables nunca le cuenta mentiras sino que le matiza su punto de vista: no comprendo para que hay que estudiar los estúpidos verbos franceses, nadie en el pueblo habla en francés, cuando sea mayor no pienso ir nunca a Francia, vosotros tampoco habláis francés, ni los padres de Pelirrojo…

Guillermo tiene dos hermanos mayores y por las diferencias de edad posiblemente sea el resultado de un embarazo inesperado. Ethel es una linda jovencita de ojos azules, melena pelirroja y coquetería a raudales. Siempre hay un admirador de turno al que Guillermo exprime como un limón durante el corto período en que el joven disfruta del vago interés de su hermana. A cambio de decirle lo que quiere oír (todo inventado), de sugerirle favores que inclinarán de su lado la balanza y hacer de mensajero con billetes amorosos (que Guillermo y los proscritos leen en el cobertizo entre grandes risotadas) recibe propinas onerosas que invierten en golosinas y vituallas. Hasta que el ciclo toca a su fin, decae el interés de Ethel, la débil llama se extingue y surge sin disimulo el fastidio sartriano del otro. Guillermo sabe de sobra que ha llegado el momento de quitarse de en medio porque a partir de ahora el joven puede ponerse muy desagradable. Ethel, que ignora tan pingües negocios, huye de su hermano menor por considerarlo un foco de problemas y un riesgo para sus planes (frustrados más de una vez por la intrusión de Guillermo y sus amigos, impresentables en su opinión). A su vez, Guillermo considera a su hermana, además de una fuente de medias coronas, una cursi relamida y una chivata. Nunca podrá entender las razones por las que ciertos infelices pierden la cabeza por ella.

Guillermo tiene dos hermanos mayores y por las diferencias de edad posiblemente sea el resultado de un embarazo inesperado. Ethel es una linda jovencita de ojos azules, melena pelirroja y coquetería a raudales. Siempre hay un admirador de turno al que Guillermo exprime como un limón durante el corto período en que el joven disfruta del vago interés de su hermana. A cambio de decirle lo que quiere oír (todo inventado), de sugerirle favores que inclinarán de su lado la balanza y hacer de mensajero con billetes amorosos (que Guillermo y los proscritos leen en el cobertizo entre grandes risotadas) recibe propinas onerosas que invierten en golosinas y vituallas. Hasta que el ciclo toca a su fin, decae el interés de Ethel, la débil llama se extingue y surge sin disimulo el fastidio sartriano del otro. Guillermo sabe de sobra que ha llegado el momento de quitarse de en medio porque a partir de ahora el joven puede ponerse muy desagradable. Ethel, que ignora tan pingües negocios, huye de su hermano menor por considerarlo un foco de problemas y un riesgo para sus planes (frustrados más de una vez por la intrusión de Guillermo y sus amigos, impresentables en su opinión). A su vez, Guillermo considera a su hermana, además de una fuente de medias coronas, una cursi relamida y una chivata. Nunca podrá entender las razones por las que ciertos infelices pierden la cabeza por ella.

Roberto, el hermano mayor, es un lechuguino de traje planchado y gomina que descubre todos los meses el amor de su vida en una beldad local que ha florecido en primavera o en una visitante de las muchas que se acercan al pueblo en vacaciones. Imagina que la adora sin condiciones, suspira en su cuarto por la noche pero no mucho, pierde el apetito relativamente y escribe versos arrebatados que declama de forma estentórea en el jardín ante un auditorio de proscritos y simpatizantes ocultos detrás del seto. Pero lo único que Roberto realmente adora es su propia persona. Se mira en el espejo y se gusta, se asombra de su estilo, “de su clase”. Las agraciadas (rivales mortales de Ethel), que no son tontas y menos en cuestiones sentimentales, pronto se dan cuenta de su majadería invencible y se ponen a cubierto. Alguna lo soporta una semana para realizar una investigación de campo sobre los recodos del alma masculina. Entonces el galán la lleva a su casa para presentársela a sus padres (nada emocionante para la joven) que se miran perplejos ante la desternillante puesta en escena; pero no hace lo mismo con Ethel para evitar miradas gélidas y epigramas, ni con Guillermo, para esquivar planes siniestros. El niño, en pleno período de latencia, no logra comprender que tienen las chicas para ser tan interesantes. Sólo una es distinta por su talento y osadía, sólo ELLA será digna de compartir las aventuras de los proscritos y merecer la rendida admiración del grupo: no es otra que la sin par Juanita. Las demás suelen ser remilgadas, aburridas, van vestidas de punta en blanco y si se acerca más de la cuenta le dicen cortantes: Adiós Guillermo, no queremos jugar contigo porque eres un niño bruto y maleducado.

Pero la tarde es joven y hasta mañana no hay que volver al odiado colegio. Siempre les acompaña Jumble, el chucho de Guillermo que como su propio nombre indica es una mezcla indescifrable de razas y pelajes. Corretea al lado de los proscritos, se mete con ellos en todos los charcos y zarzales, los mira con ojos encendidos cuando se suben a los árboles y corre detrás de conejos imaginarios al grito de ¡Atrápalo, Jumble! Hoy puede ser de nuevo el personaje de una peligrosa aventura, hacer de monstruo prehistórico, caballo de rodeo o león de la sabana. Tiempo hay de averiguarlo. Lo único seguro es que Jumble ladrará alegremente a las mariposas, saltara entre los arbustos, saludará a los vagabundos y, si el demonio lo tienta, plantará sus patas delanteras en el vestido inmaculado de una niña o se meterá entre las botas de un guardabosques furioso que los persigue por haber cortado ramas para hacerse una cabaña. Mañana el padre de Guillermo recibirá una nota de su amigo el juez de paz.