A casi todos mis

detectives favoritos les he dedicado algún artículo: Sherlock

Holmes, El Padre

Brown, Hercule Poirot,

aunque me he dejado en el teclado otros como Auguste Dupin, Maigret o Philip Marlowe. Si

el alfabeto griego de la pandemia continúa, acabaré por incluir, nimbado de

gloria, al excelente Pepe Carvalho de Vázquez Montalbán. En cualquier caso, hay

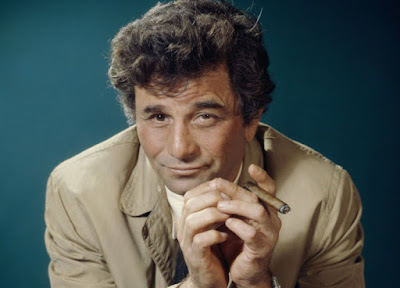

un sabueso televisivo al que he seguido fielmente desde los inicios de la serie

en los años setenta. En estos tiempos de reclusión he revisado las siete

temporadas que ofrece la plataforma Amazon Prime de Columbus en

versión norteamericana, la original, o Colombo en la española. Más que

una serie, donde el guion exige una continuidad narrativa, se trata de un

conjunto de largometrajes independientes para la televisión con una forma

argumental idéntica, unos elementos que se repiten y una estrategia de

investigación sin precedentes. Las tres en una nos convierten en adictos incondicionales.

Lo cierto es que

ignoramos su nombre porque siempre se refiere a sí mismo como teniente

Colombo, un detective adscrito al Departamento de Homicidios de la policía

de Los Ángeles; aunque en el episodio quinto de la primera serie, al mostrar su

placa en un plano corto, se aprecia claramente el nombre de Frank. De

su mujer, la señora Colombo, que nunca aparece ante la cámara, conocemos

un heterogéneo repertorio de gustos y costumbres al hilo de los personajes del caso. Su principal determinación es la indeterminación. Lo poco que sabemos de la vida privada de Colombo procede de esta fuente. En una

entrevista, Peter Falk (as Columbo) confesó que se llamaba Rose

y que no pensaba decir más. También sabemos por uno de los episodios de la

tercera temporada que tiene una hija y al menos dos hijos mayores. Mantienen

una relación de pareja normal, convencional, se quieren y su mujer lleva las

riendas de la vida familiar y social… aunque a veces dice haberla consultado sobre ciertos aspectos del caso que le quitan el sueño. Colombo es italoamericano.

De su padre (por indicios policía fallecido en acto de servicio) sabemos que le

enseñó el valor del trabajo y la honradez, de su madre que vive en la ciudad de

Fresno (California) y a veces la visitan. En otros episodios menciona a su

familia extensa, primos, cuñados, sobrinos, incluso sus profesiones que varían

de una temporada a otra sin que al final sepamos con certeza de quien hablamos

(otra vez los perezosos guionistas). Colombo significa algo así como Palomo,

sinónimo coloquial de alguien ingenuo, despistado y fácil de engañar. Es el

disfraz detrás del que se esconde un oficial astuto, observador e implacable.

La estructura

argumental es inversa a la mayoría de los relatos de la novela negra en la que

el asesino es descubierto en las últimas páginas tras una exhibición de perspicaces deducciones que ponen punto final al enigma. Todos los episodios de Colombo comienzan con la consumación

del crimen perfecto. Desde el principio sabemos quién es el asesino y el móvil;

suele ser un hombre o una mujer que pertenece a lo que los sociólogos llaman clase

alta superior. Muchos son conocidos artistas, empresarios, ejecutivos, senadores,

cirujanos o nuevos ricos. Una de las razones del éxito de la serie es que la

figura del culpable siempre ha sido interpretada por actores famosos.

Los elementos

comunes de la serie son inconfundibles: en cualquier época del año viste una

gabardina pringosa que cubre un traje de color ratón que le sienta fatal, una

camisa blanca mal planchada cuyo cuello sobresale de la chaqueta y una corbata

oscura, demodée, con el nudo aflojado, corrido o apretado. Según parece la

famosa gabardina no estaba prevista en el guion, simplemente el primer día de

rodaje llovía y se la compró él mismo en una tienda de la cadena española

Cortefiel. Es su uniforme de combate que contrasta con los atuendos elegantes y

caros de los asesinos, incluso con los trajes correctos de sus subordinados.

Otros ingredientes imprescindibles son los puros apestosos que fuma cuando está

de servicio y el coche para el desguace (un Peugeot 403 del 59) que conduce a

trompicones hasta la mansión o el chalé de lujo donde se ha cometido el crimen.

A veces, hasta que enseña sus credenciales, sus interlocutores lo miran con

aprensión, como si hablaran con un pordiosero. Tiene un perro al que llama perro,

un sabueso cariñoso pero tontorrón, refractario al aprendizaje, incapaz de seguir una pista que no sea un

terrón de azúcar que sirve de contraste con la verdad canina de Colombo: un perro de

presa que no afloja las mandíbulas hasta que el culpable se rinde. Suele

presentarse en el escenario del crimen medio dormido, sin afeitar, quejoso de

su suerte, suplicando a un fresco agente de uniforme que le traiga un café por

caridad; a veces aparece con un ruidoso catarro que molesta a todos. Come, si

lo hace, a salto de mata, en carritos callejeros o baretos mugres donde conoce al

dueño; le gustan los perritos calientes con mostaza, el chile picante con

judías y los helados de cucurucho (que comparte con el perro). No bebe salvo

que lo exija el caso y a veces prueba con deleite las exquisiteces que le

ofrece el criminal cuando lo recibe en su casa entre alardes de gente

importante. Nunca va armado (tiene problemas con sus superiores porque no

asiste a las prácticas de tiro) y jamás emplea la violencia verbal o física. Es

tuerto (de niño perdió un ojo debido a un tumor maligno), aunque no se le nota

el ojo de cristal. Lo cierto es que con un ojo ve más que todos sus ayudantes

juntos con los dos abiertos.

Los métodos de Colombo son bien conocidos. Escucha del sargento, entre bostezos, los hechos; levanta las orejas cuando le informa el forense de causas y horas y tras una ojeada general escucha por educación mal disimulada las teorías de sus colegas que justamente avalan las evidencias que ha sembrado el asesino. Una segunda mirada más minuciosa al cadáver y al escenario le revelan ciertos detalles insignificantes que no encajan con las apariencias. A veces son incoherencias menores, otras, descuidos imperceptibles, rendijas, disonancias brumosas. Comienza libreta en mano las interminables preguntas a próximos y lejanos. Y aquí interviene la asombrosa intuición de Colombo. El instinto le dirige rápido y con seguridad al culpable que se cree a salvo por la solidez de su puesta en escena. Pero Colombo lo acaba acorralando con una sagacidad envolvente. Lo sigue y persigue hasta la extenuación. La coartada se derrumba como un castillo de naipes. Lo interroga mil veces con refinada cortesía para pulir ciertas piezas del caso que no acaban de encajar. Cuando parece que se marcha, vuelve a la carga con su consabido: ¡Ah, se me olvidaba, una cosa más! Las pruebas arrugadas que salen de los bolsillos de su gabardina son cada vez más concluyentes. Ha removido cielo y tierra entre bambalinas. Su información es exhaustiva. Cualquier dato relevante ha sido contrastado. Ningún culpable se escapa del agujero negro. No le queda más alternativa que confesar o tener que soportar el resto de su vida a Colombo .